Sicuramente sono notizie e commenti che ci possono far riflettere....

Birmania, nel monastero della rivolta 'Noi, monaci che sfidammo il regime'

Birmania, nel monastero della rivolta 'Noi, monaci che sfidammo il regime'dall’inviato di Repubblica Daniele Mastrogiacomo

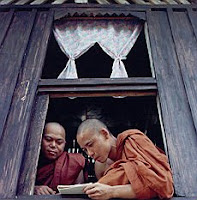

PAKOKKU - Cinque mesi dopo, restano ancora le tracce della battaglia. Fuori, lungo i muri di cinta sbrecciati dalla pallottole; dentro, sui pavimenti in legno anneriti, nei giardini invasi dalle erbacce, nei bagni collettivi allagati, nell'infermeria saccheggiata, nelle stanze dei novizi vuote e sporche. Persino i corridoi, luogo di meditazione e di lettura, sono occupati dai resti di armadi, sedie e tavoli ammassati alla rinfusa. Per terra, allineati con cura in una stanza chiusa a chiave, si sono salvati solo loro: i libri sacri dello Sangha, la chiesa buddista, e le antiche pergamena di palma scritte a mano.

Il grande bonzo, il capo spirituale del monastero, è assorto nella sua lettura. E' solo, al centro del salone al primo piano dove si tengono le lezioni, disteso su un letto in tek coperto da un telo rosso scuro. Restiamo in attesa, avvolti da un cupo senso di desolazione. Il maestro piega il libro. Si mette seduto, incrocia le gambe, si gira verso di noi, porta le mani giunte sulla fronte. "Siate i benvenuti", ci dice dopo minuti che sembrano eterni.

Ma-Gway Taungdwingyi, 84 anni, il viso liscio, lo sguardo sereno, non aggiunge altro. Osserva il silenzio che il regime gli ha imposto. Non può dire, come chiunque racconta in Birmania, che tutto è iniziato qui dentro, in un monastero alla periferia di Pakokku: un villaggio lontano dalle rotte turistiche, famoso per il suo tabacco forte e profumato con cui si confezionano i sigari cheerok, sulle sponde del fiume Ayeyarwady, cuore della Birmania centrale, oggi chiamata Myanmar.

E' il 16 agosto scorso. Quattro funzionari del governo si presentano nel collegio di Pakhanngeh Kyaung, il più grande di tutto il paese, 100 anni di storia, un'immensa struttura che si regge su 322 pilastri in legno intarsiati. Chiedono di Ma-Gway: non sono venuti, come fanno molti, per chiedere un consiglio e lasciare un'offerta. Hanno altro in testa, il maestro è finito nel mirino della giunta militare. Parla troppo e parla male: del governo dei militari, di quanto sia profondo il distacco che li divide dal paese reale. Lo ammoniscono senza molte remore: "Questo deve essere un luogo di studio e di preghiera, non di politica".

Lo minacciano in modo brusco: "Smettila di sobillare i tuoi studenti o ti facciamo sparire". Il grande monaco è paziente. Usa tutto il suo carisma e la sua influenza. Ricorda che l'aumento di cinque volte il prezzo della benzina e di tanti altri beni di prima necessità sta affamando il popolo.

I bonzi lo sanno bene: vivono a stretto contatto con la gente. La colletta che compiono ogni mattina all'alba, secondo un rituale di secoli, scalzi, avvolti nelle loro tuniche colorate, passando di casa in casa, si è interrotta. A Pakokku, davanti alla ciotola mostrata per raccogliere le offerte, le famiglie portano la mano alla bocca: non c'è cibo, non ci sono soldi. Il maestro invita i funzionari a lasciare il monastero. Ma i quattro emissari insistono; l'ordine è arrestarlo, portarlo via. Volano parole grosse: la discussione è animata, violenta, sostiene chi era presente.

Sfidare un monaco, un maestro spirituale, in Birmania è una grave offesa, una vera provocazione. Decine di novizi, ragazzi che vivono nel monastero il tempo per studiare i testi sacri del buddismo e imparare l'inglese, hanno seguito il diverbio. Sono indignati. Intervengono, come sono sempre intervenuti. Anche nelle proteste del 1988 sono stati i bonzi più giovani, assieme agli studenti, ad accendere la miccia della rivolta. Scoppia una rissa generale. I quattro funzionari lasciano a fatica il monastero. Ma all'esterno trovano le loro auto in fiamme. Ma-Gway Taungdwingyi non scenderà nei dettagli e noi eviteremo domande che non vanno fatte.

Sarà George, la nostra guida di Nyaung U che ci ha accompagnato sul posto, a dirci cosa è accaduto. Al ritorno, mentre attraversiamo l'Ayeyarwady a bordo di una lancia, coperti dal rumore assordante del motore ad elica allungata, ci spiega: "Adesso posso parlare. Prima non mi fidavo di nessuno. Pakokku è piena di spie. Le autorità le hanno infiltrate anche tra i monaci. La rivolta dell'agosto e settembre scorsi è nata qui dentro. Dopo l'incendio delle auto dei quattro funzionari del governo, sono arrivati la polizia e l'esercito. Ma è accorsa anche la gente del villaggio.

La voce si è sparsa in tutta la regione. Migliaia di persone sono giunte dai paesi vicini: ne arrivavano ad ondate, con ogni mezzo, dall'interno e poi con le barche, dall'altra sponda del fiume. Ci sono stati gli scontri, molti feriti, tantissimi morti. La gente è rimasta, ha resistito. La protesta si è allargata a Bagan, a Mandalay, a Yangon. Ventotto giorni di cortei e manifestazioni.

Fino a quando sono intervenuti i reparti speciali, con i fucili, le mitragliatrici, lo stato d'assedio, il coprifuoco". Il monastero resterà isolato e circondato dal filo spinato fino a Natale.

Oggi il collegio di Pakhanngeh Kyaung è stato riaperto ma sembra abbandonato: pochi lo frequentano e non ci sono soldi per restaurare le ferite inferte durante la sommossa. Su 836 monaci ne sono rimasti solo 174. I pochi che si affacciano, timidi e preoccupati, evitano ogni contatto. C'è ancora molta diffidenza: i bonzi sono visti dal regime come un pericolo. In tutta la Birmania, ce n'erano 400 mila. In dieci anni la giunta, con la sua "campagna di purificazione", li ha ridotti del 20 per cento. Il monastero si è svuotato.

Molti sono fuggiti. Forse tornati a casa, forse scomparsi, morti, inghiottiti nelle carceri. Nessuno sa nulla di loro. Solo il principio buddista per cui la vita è un continuo ripetersi può spiegare le contraddizioni di questo paese allegro e insieme triste, ribelle e rassegnato. Il suo fascino è tutto lì. La Birmania sembra galleggiare su un tempo indefinito: ancorata al suo passato glorioso, costretta a vivere un presente drammatico, proiettata su un futuro che non le appartiene ancora.

La giunta dei militari è rimasta sorpresa dalla rivolta di Pakokku. Non si aspettava che proprio in questo monastero, immerso nel cuore dell'etnia bamar, scattasse l'ennesima sfida. I pericoli, storicamente, arrivano dalle zone che confinano con Cina, Thailandia, Laos e India, dove sono arroccate le minoranze più ostili al sogno di una grande Birmania. Occupato dal suo business, il regime non si era reso conto che l'intero paese bolliva come un vulcano pronto ad esplodere. Eppure basta camminare nel centro di Mandalay, 80 chilometri più a nord, per capire che la "primavera" birmana non è mai finita.

Il sangue versato a settembre sui grandi viali che costeggiano la maestosa fortezza costruita del re Mindom Min, penultimo sovrano della dinastia Konbaung, ha scosso dal torpore questa città adagiata sul privilegio di essere la culla religiosa e l'ultima capitale del regno prima della dominazione britannica. Avvolta dal buio dopo il tramonto, punteggiata dai fari dei motorini e delle biciclette che invadono le strade come sciami, abbagliata da decine di pagode dalle cupole bianche e i pennacchi dorati, Mandalay fa i conti con l'ennesimo incendio. La corrente arriva a singhiozzo.

Il governo la concentra sulle strutture militari. Quando torna, l'energia è una scarica che brucia gli impianti ridotti ad un ammasso di fili. Il cortocircuito è inevitabile. La benzina comprata al mercato nero e tenuta in casa fa il resto. L'anno scorso, in questo modo, nella sola Mandalay, un milione di abitanti, sono andate a fuoco 40 mila abitazioni.

Tsa-Tsa, il ragazzo del nostro risciò, si dirige verso la zona dove adesso si alzano fiamme rosse e gialle. Ha bisogno di lavorare e si fa coraggio. Sostiene di non mangiare da tre giorni. C'è da credergli. Nel 2007, secondo una fonte diplomatica occidentale, ci sono stati solamente duecentomila turisti, rispetto agli 800 mila dell'anno precedente. Si fanno sentire gli inviti (timidi) al boicottaggio rivolti alle Nazioni unite e all'Unione europea contro la giunta militare da 46 anni al potere. Prevalgono gli scrupoli morali. L'appello a disertare la Birmania di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, leader dell'Nld (National leage for democracy), vincitrice assoluta delle passate elezioni, da 6 anni di nuovo agli arresti domiciliari, sembra avere effetto. Per due settimane abbiamo girato il paese in lungo e in largo incontrando pochissimi turisti.

Chiediamo alla nostra guida cosa sta accadendo; vediamo, in lontananza, le luci della polizia. "Problem, problem", si affanna allarmato. "Police, army, protest". Ma poi, subito dopo, giù a ridere, come fanno sempre i birmani per stemperare anche la più piccola tensione. "Questo viale", racconta, "ad agosto era pieno di gente. Migliaia e migliaia di persone. Prima sono scesi in piazza i monaci, poi la gente si è fatta coraggio e li ha seguiti". Chiediamo quanti feriti e quanti morti ci sono stati. Lo domandiamo spesso in giro. Le risposte sono sempre diverse e vaghe. Dopo tante pressioni, il governo dello Spdc (State peace and development council), ex Slorc, il partito unico, artefice di questa "via birmana al socialismo", ha ammesso dieci vittime, 2700 arresti, tra cui 573 monaci, 1600 dei quali già stati rilasciati.

Il "Tate naing" della "Assistance association of political prisoniers" parla invece di 4000 morti e 700 arresti. La verità, inaccessibile, resta isolata al centro della Birmania, a Nyapyidaw, dove il regime, con una scelta paranoica e ossessiva appoggiata dall'indovino di corte, ha deciso di trasferire la nuova capitale. Una città-caserma artificiale, nata dal nulla, senza negozi, ristoranti, case, sale da tè, ospedali e scuole. Ci vivono il vertice della giunta militare, i generali, gli ufficiali, la truppa, i dirigenti del Spdc. Una comunità priva di vita, rumori, colori, emozioni. I birmani ci ridono sopra e la spiegano con una barzelletta: "Hanno paura di tutto, persino del loro popolo".

Tsa-Tsa ricorda molto bene i cadaveri abbandonati sull'asfalto o lungo i marciapiedi quando l'esercito ebbe l'ordine di sparare. E' convinto: "Li hanno cremati o buttati in una fossa comune". Racconta che i cortei sono durati quattro settimane. "C'erano due appuntamenti quotidiani: la mattina alle 9 e poi alle 4 del pomeriggio. Non si mangiava e si dormiva poco. Bevevamo coca-cola, lo zucchero ci dava forza e ci teneva svegli. Le autorità non hanno reagito subito. Sono rimaste a guardare per una settimana. Sparare sui religiosi li metteva in crisi".

Oltre ad essere buddista, la giunta militare è nota per essere superstiziosa: nelle scelte più importanti interpella esperti astrali e interpreti del fuoco in grado di scacciare gli spiriti maligni. Ma qualcosa si è rotto al vertice. Si parla di uno scontro tra il capo, il tenente generale Than Shwe, 74 anni e il suo vice, il generale Maung Aye, 69. Il primo era favorevole ad un intervento, il secondo invitava alla prudenza. La realtà della piazza ha fatto prevalere la linea dura.

"Quando si sono uniti anche gli studenti", aggiunge il ragazzo del risciò, "i professori, i commercianti, gli ingeneri, i farmacisti, quando tutti i negozi sono rimasti chiusi, quando i genitori si sono rifiutati di mandare i propri figli a scuola, allora è scattata la repressione". Indica le feritoie della muraglia che scorre sul lato: "Sparavano da lì. La folla marciava e loro sparavano". Ciò che è accaduto, lo ha saputo e visto tutto il mondo. Grazie alle foto scattate con i cellulari e spedite all'estero via mail dai più coraggiosi. Sono gli stessi che vediamo accorrere verso l'incendio. Le ragazze in minigonna ma con il viso protetto dalla "tannaka", la crema di legno di sandalo, per mantenere la pelle bianca. I ragazzi con i jeans larghi e calati, i capelli colorati, i tatuaggi, gli orecchini, mischiati a quelli che indossano i "longyi", il pareo tradizionale, e ciabattine. Passato e futuro. Tutti insieme. Alzano le due dita in segno di vittoria, strombazzano clacson e trillano i campanelli delle loro biciclette.

La scuola è finita. Due potenti casse sparano musica heavy metal da un camion. Stasera si balla. Anche il nuovo incendio sarà spento. La Birmania, quella vera, non vuole più attendere.

http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/esteri/birmania-2/monaci-rivolta/monaci-rivolta.html

http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/reportage-birmania-1/1.html

Nessun commento:

Posta un commento